研究紹介

オリオン大星雲の誕生:宇宙の「ジグソーパズル」を解く

オリオン大星雲は、冬の空を彩るもっとも有名な星雲の一つである。私達の最新研究によって、オリオン大星雲が分子雲同士の衝突によって形成されたことが分かった。衝突は約10万年前に起こり、トラペジウムなどの巨大星を生み出した。衝突は現在も進行中で、さらに多くの星が生まれるかも知れない。人類の500万年の歴史の中で、オリオン大星雲が見えるようになったのは「ごく最近」の事件なのである。

オリオン大星雲は、太陽系から1200光年の距離にある。銀河系の差しわたし10万光年と比べると、オリオン大星雲は太陽系の「すぐ近く」にある。オリオン大星雲は、鳥が羽を広げたような形をしており、中心にはトラペジウム(ギリシャ語で「台形」)と呼ばれる巨大星が輝いている。さらに大星雲の北には、ちょうど「鳥の頭」のように小さな星雲がある。大星雲と小星雲は、フランスの天文学者メシエによってそれぞれがM42、M43と名付けられた。これまでにも多くのオリオン大星雲のモデルが提案されてきたが、解決には遠かった。この魅惑的な星雲の起源が分かれば素晴らしい発見になる。

私達は、2009年以来、巨大星が分子雲同士の衝突で生まれるのではないか、という仮説を持ち、観測による検証を進めてきた。これまでに10例を超える衝突を発見している。この研究の流れのなかで、オリオン大星雲の衝突起源を明らかにすることは、大きな一歩となる。

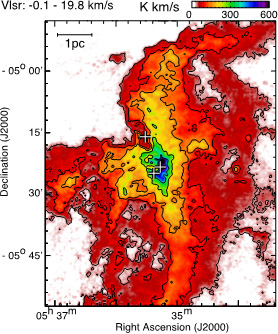

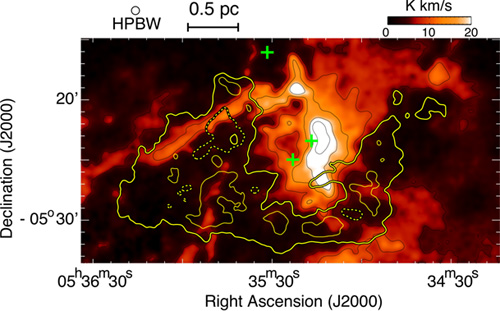

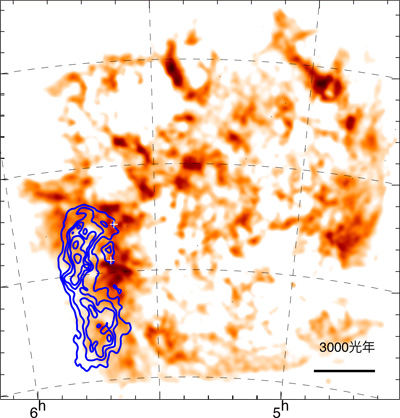

図 1 オリオン大星雲の分子雲の分布。十字は分子雲に付随する大質量星θ1 Ori C、θ2 Ori A、NU Oriの位置を示している。野辺山45メートル電波望遠鏡によるCO分子の電波地図(島尻他 2011)。

星は分子雲から生まれる。1970年代に分子雲の電波観測が始まり、オリオン大星雲もよく観測されてきた。図1に最新のオリオン分子雲の分布図を示す。一見すると、この分子雲は長くたてに伸びたS字型を示し、1個の分子雲に見える。分子雲の速度は、毎秒約10キロメートルで私達から遠ざかっている。しかしここで「考える」必要がある。もし、2個の速度の違う分子雲が重なっており、速度差が見かけ上小さくて2個を区別できないとしたらどうだろうか。

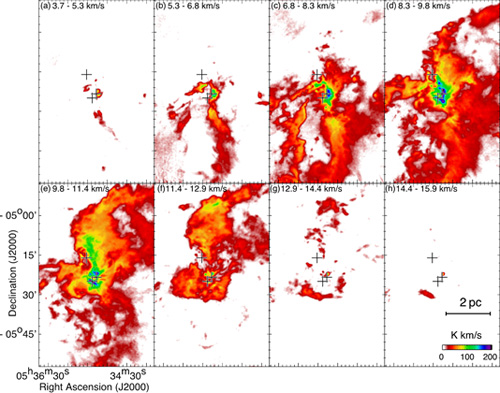

図2 オリオン大星雲の分子雲を視線速度ごとに表示した。毎秒4キロメートルから毎秒10キロメートル (上側)と、毎秒11キロメートルから毎秒16キロメートル (下側)では分子雲の分布が異なっている。

この仮説を確かめるために、分子雲を速度毎に細かく分けてみる(図2)。注意してみると、毎秒11キロメートルあたりで分子雲の形が大きく変化することが分かる。大きな速度側では、南には分子雲が全くない。この結果は、「分子雲は2個の形の違う分子雲が重なっている」という可能性を意味する。ただし2個の速度差は毎秒4キロメートルと、大きくはない。さらに分かりにくくするのは、2個の雲がともに同じ方向に伸びていることである。2個を区別するためには紛らわしい重なりである。2分子雲説を裏付けるために、コンンピュータによる数値実験が参考になる。

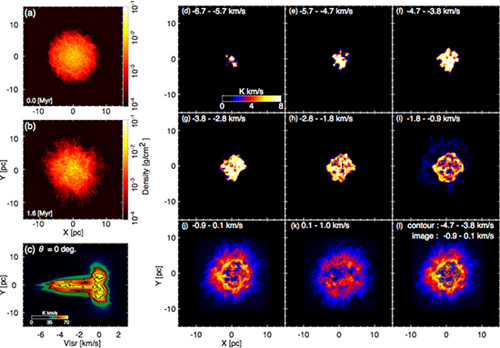

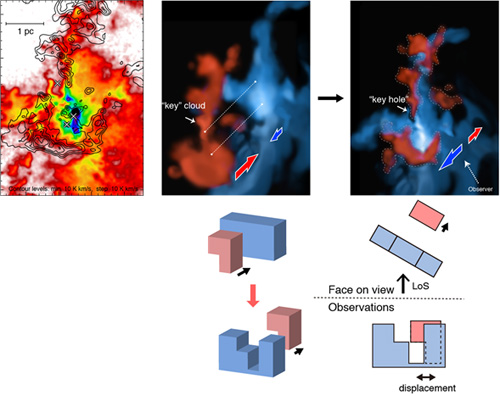

図3 高平謙氏、E. Tasker氏、羽部朝男氏(北海道大学)による計算機シミュレーション結果。大きい分子雲と小さい分子雲が視線方向に対して0度の角度で衝突し (a)、衝突開始から160万年経過した時 (b) の計算結果。毎秒0キロメートルと、毎秒マイナス4キロメートルの分子雲が存在し、その間をつなぐ橋が存在している (c)。図(i) では、衝突でできた空洞 (画像) に、衝突した小さい分子雲 (等高線) がピタリと一致している。

図3に北海道大学の羽部朝男さんらの分子雲衝突の計算結果を示す。大小サイズの違う分子雲を衝突させるとどうなるか、計算したのである。小さな雲が大きな雲に突入するために、小さな雲と同じサイズの空洞が大きな雲の中にできる。空洞の奥行きは衝突後の経過時間できまる。観測された分子雲を見ると、実際、大きな雲に「穴」が空いているのが分かった。この「穴」と、小分子雲は重ねるとぴったり一致する。この一致、「相補的な分布」が衝突を強く裏付ける。ただし、一般にはズレが生じる。雲が動く方向は偶然に支配される。仮に、雲の運動方向が、視線方向に対して45度傾いているとしよう。すると穴と小さな雲には一般にずれが生じる。またこの場合、真の衝突速度は観測される速度差の約1.4倍になる。

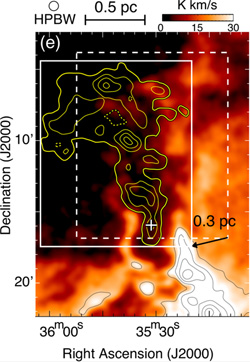

図4 M43方向の「鍵雲」と「鍵穴雲」。等高線で描かれているのが鍵で、カラースケールイメージで描かれているのが鍵穴である。色の濃淡は電波強度を示す。白色が電波強度が高く、黒色が低い。対応関係をわかりやすくするために、鍵雲の方は実際の位置から0.3パーセク (約1光年) ずらして表示してある。点線枠がずらす前、実線枠がずらした後の領域で、矢印の方向にずらした。

計算結果を参考にして私達が注目したのは、M43の方向の「鍵雲」と「鍵穴雲」である(図4)。鍵雲が、小さな雲に相当する。鍵穴雲の中に1個の巨大星がつくられており、M43を温めている。2個の雲は約1光年はなれており、鍵は1光年ずらして重ねるとぴったりと鍵穴にあう。予想通りである。鍵雲は我々に近づく運動をしており、衝突して星を作ったあと、M43の手前側に来る。実際、鍵穴雲はM43星雲の暗黒部分に一致し、確かに星雲の手前にあることを示す。鍵雲の質量は、太陽12個分である。

図5 オリオン大星雲の中心部の「M42雲」(カラースケールイメージ) と「U字雲」(等高線)。

一方、トラペジウムを含む中心部はどうだろう。ここでも、同じ考え方が当てはまる。図5に2つの速度の雲を重ねた。中心部がもっとも濃く質量の集中したガスのかたまり「M42雲」であり、ここを大きな薄い雲「U字雲」が取り囲み、見事に相補的分布を示す。大きな薄い雲と、小さな濃い雲が衝突した結果、トラペジウムが生まれたという解釈が成り立つ。これらの2カ所の衝突を図6に模式的に示した。

図6 (左) オリオン大星雲における分子雲衝突の全体像と、(右) 分子雲同士の衝突を模式的に示した。

実は他にも数カ所で相補的な分布が見られるが、ガスの密度が低いために星形成には至っていない。M42雲は鍵雲に比べて一桁密度が高く、大きさも3光年と大きい。これが10個の巨大星の形成を可能にしたと見られる。

トラペジウムは一見4個の星からなると思われるが、実はそれぞれが二重星である。トラペジウムを構成する計10個の星々はそれぞれ20太陽質量程度の質量を持ち、大量の紫外線を放つ。この紫外線が大星雲のガスを暖め、輝かせている。今回の研究によって、初めてオリオン大星雲の起源が明らかになったことは大きな驚きであった。天文学は、巨大星の起源という長年の課題に、ついに成功しつつあるのである。今後、衝突説はさらに数10個の領域に適用されようとしている。巨大星形成の理論が「雲衝突」に基づいて構築される。

名古屋大学星の会会誌「Les étoiles 36」(Oct. 2016)から転載

詳細はこちら (https://yasuo-fukui.sakura.ne.jp/wp/c-publications-magazine/c-magazine/663)

マゼラン雲の巨大星団誕生を探る ~二世紀がかりの謎解き~

銀河系には、マゼラン雲とよばれる小型銀河の「お伴」がいる。マゼラン雲は、大小2個の銀河である。今から2億年ほど前、2個がかなり接近した時代があった。このとき、銀河同士は互いに強い引力を及ぼし合う。名古屋大学の藤本光昭教授らは、この近接がきっかけになって両銀河のガスが乱され、2億年後の現在の巨大星団の誕生につながったという大胆な仮説を提案した(1990年)。2016年8月になって、福井らはこの仮説が正しいことを観測によって裏付けた。名古屋大学を舞台とする「二世紀にまたがる発見」を紹介しよう。

球状星団の起源

天文学の大きなパズルに、「球状星団」の形成がある。球状星団は、銀河系では古いものしか見つかっていない。1個の球状星団には10万個の星が含まれる。星団の典型的な年齢は120億年、銀河系の誕生初期に形成されたと見られ、若い球状星団は皆無である。どのようなプロセスによってこのような「怪物」星団が生まれたのか、大きな謎である。現在の銀河系で生まれている星団は、すばる星団のような総数1000個ほどの星を含む小さなものがほとんどである。しかし、隣の銀河、大マゼラン雲には若い球状星団が存在する。一体、何が起きているのか。

大小マゼラン雲のニアミス

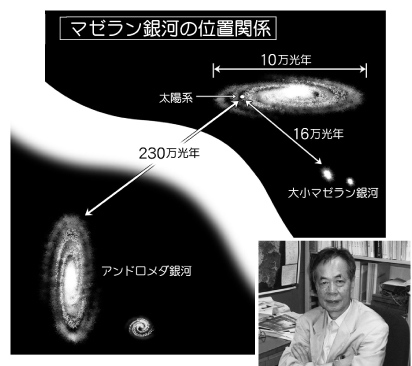

マゼラン雲は、太陽系から16-20万光年の距離にある(図1)。マゼラン雲の次に太陽系に近いアンドロメダ銀河M31の距離、230万光年と比べると、マゼラン雲は太陽系のごく近くにあり、詳しく観測できる。マゼラン雲は大小2個からなる。2個は互いにまわりながら、共に銀河系の周りを大きく周回している。ただし、周回の周期は宇宙年齢に近い100億年程度なので、これまでに何度も周回したわけではない。

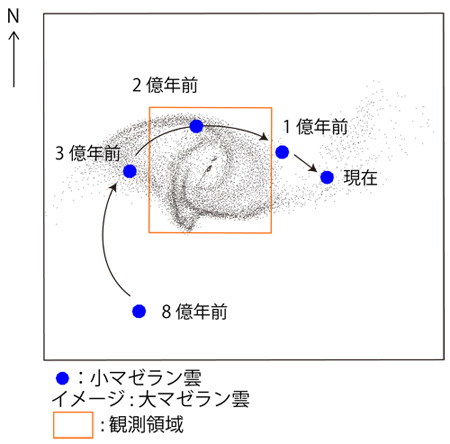

大小マゼラン雲の軌道を調べると、両者の間隔は時々刻々と変化している。つまり近づいたり遠ざかったりしている。直近の近接遭遇は、約2億年前に起きた。このとき、ふたつの銀河の間に大きな力が働いた。大マゼラン雲の水素ガスが大量にはぎ取られ、同時に小マゼラン雲のガスもこれに混ざった。しかし、小マゼランは大マゼラン雲から素早く離れるために、はぎ取られたガスは再び大マゼラン雲の重力で引き戻される。引き戻されたガスは今、大マゼラン雲に向かって落下している。ガス雲の落下する速度は毎秒50キロメートルである。名古屋大学の藤本光昭教授(写真)らは、この落下にともなう衝突によって、ガスが大マゼラン雲の片側に集中して衝突し、巨大星団を形成したという仮説を提案した。

図1 銀河系と大小マゼラン雲、アンドロメダ銀河の位置関係(福井康雄『大宇宙の誕生』光文社、1998年より)と、衝突説を唱えた故・藤本光昭先生。

衝突説は受け入れられなかった

藤本説に対して当時の世界は否定的だった。反論の根拠は、星の速度である。もし毎秒50キロメートルでガスが衝突して星が生まれたとすると、星同士も大きな速度のばらつきを示すと予想された。しかし、星の速度はせいぜい毎秒10キロメートル程度の幅しか示さない。仮説とは大きく食い違ったのである。

26年を経た2016年、私はこの問題に立ち戻った。立ち戻る前に、二つの研究をした。一つはマゼラン雲の水素分子雲の観測である(2000年頃)。チリの「なんてん」望遠鏡によって、質量が10万—100万太陽質量の分子雲を300個検出し、巨大分子雲が巨大星形成の場であることを示し、その進化を明らかにした。もう一つは、分子雲同士の衝突が巨大星を生むことを発見した研究である(2010年頃)。これらの成果を手にして、再びマゼラン雲の星団形成の解明に取り組んだのである。

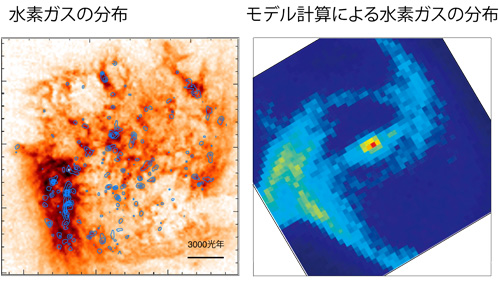

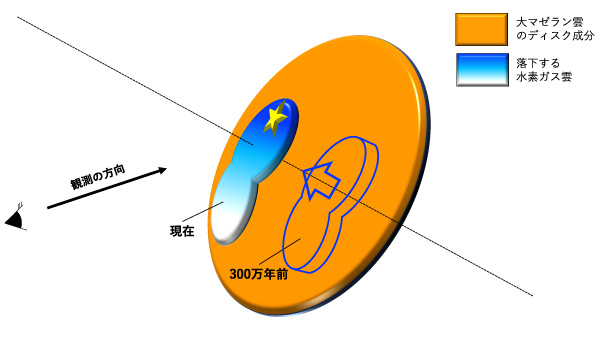

2016年、最新データを使ってマゼラン雲を詳しく見ると、落下する水素ガス雲が大マゼラン雲の東部に重なっていることが分かった(図2, 3)。明らかに、この水素ガス雲は大マゼラン雲と衝突している。この衝突はガスを強く圧縮し、大規模に多数の大質量星を形成したと考えられる。その一部が巨大星団R136である。R136はほとんど球状星団に匹敵する質量を持つ。さらにその周りには超新星1987Aを含むおびただしい数の巨大星も誕生している。なぜ、「衝突」と断言できるのか。

図2

図2 大マゼラン雲のディスク成分と落下する水素ガス雲の模式図。

図3 落下している水素ガス雲(等高線)と大マゼラン雲のディスク成分(濃淡)の分布。

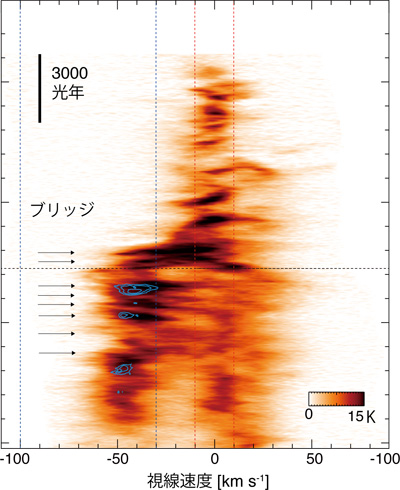

図4 巨大星団R136方向の水素原子ガスの位置速度図。視線速度毎秒0キロメートルと毎秒マイナス50キロメートルに水素原子ガスが存在し、その間をつなぐ「橋」が存在することが読み取れる。より密度の高い水素分子ガスの分布を等高線で重ねてある。

図3

図4

衝突の二つの証拠

ポイントは二つ、「ブリッジ」と「相補的な分布」である。

図4を見ると二つの成分の間にいくつか速度の広い成分によって「ブリッジ」がかかっている(→)。これは二つの水素原子雲が衝突していることを示す。衝突するガス雲の境界のガスは相手の速度のために加速され、広い範囲の速度を持つ。ブリッジの存在は衝突の強い証拠である。

我々は2001年に二つの雲が相補的に分布していることを示したが、このとき、雲衝突の可能性は視野にはなかった。当時は水素原子観測の分解能が悪かったため、細かい比較はできなかったためである。2000年代半ばに10倍分解能の高い観測結果がもたらされ、詳しく比較できるようになった。最終的な結果を図3に示した。相補的分布(青線の雲が赤色の雲の凹みにある)が明瞭である。落下ガスの一部は大マゼラン雲の円盤をつきぬけていると見られる。衝突は北西から始まり、南に進行中である。今後、星形成は南に伝わっていくと予想される。

衝突は広範に起きている

衝突は広範に起っている。特にR136の右側に多数の巨大星が分布しているのが特徴的である。ここでは分子雲は大半が散逸している。300万年前にここで衝突が起こり、星が形成されたと見られる。この部分に小柴さんがニュートリノを発見した超新星SN1987Aも存在する。ここでは、例外的におびただしい数の巨大星形成が起きている。数万光年のスケールで毎秒50キロメートルの速度でガス雲が衝突するという異例の現象が起きたためである。落下した雲の質量は3000万太陽質量にのぼる。実際、オーストラリアの戸次賢治教授らは数値計算でこの大小マゼラン雲の衝突を確かめた。図5は、見事に2億年前の近接遭遇によって、ガスの偏った分布を再現している。

生まれた星の速度は小さい

ここで星の速度の問題に戻ろう。最新の理論研究によれば、毎秒50キロメートルの速度で雲が衝突しても、そのままガスが圧縮されるわけではない。ガスは圧縮されつつ密度が高くなる。この際、高密度ガス塊同士の速度差は約10分の1に小さくなるのである。この原因は、衝撃波による加熱でエネルギーが失われることにある。このガス塊中で星が生まれるため、星同士の速度差は小さくなる。かつての反論は、実は理論的には根拠が薄弱だった。

衝突ガスの重元素量は少ない

ここで興味がもたれるのは、化学組成である。衝突したガス雲の重元素が少ないことが、チリ(星間塵)の観測から分かる。ここで用いたのは、プランク衛星の観測結果である。この衛星は、元々宇宙背景放射の観測機であるが、同時に銀河系のチリの放射をサブミリ波で観測した。チリの放射と水素の電波強度の相関を調べると、衝突部分の重元素量は周りに比べると半分しかない。小マゼラン雲は、重元素が少ないことで知られる。近接遭遇の際、小マゼランの重元素の少ないガスが混ざったためと理解できる。

今後の研究:小型銀河に起る巨大星団形成

マゼラン雲での巨大星の形成は、銀河が小型であることによって可能になった。その理由を考えると、小型銀河の重力が小さいことが原因である。銀河同士の近接遭遇はひんぱんに起きている。直接の合体は少ないが、近接して潮汐力が効く場合は少なくない。特に重力の弱い小さい銀河では、この影響は大きく効く。一方、銀河系やアンドロメダ銀河のように大きな銀河では、銀河自身の重力が強いためにガスが引きはがされる量は少ない。その結果、落下ガスによる星形成は小規模にとどまる。銀河の近接遭遇が、巨大星団の誕生、そしてそれに伴う銀河の進化を大きく左右するのである。このような、近接遭遇する小型銀河に生まれた星団を多く観測することは、重要である。それによって、球状星団の起源、宇宙での爆発的星形成(スターバースト)の起源にも迫ることができる。原始銀河系でも、ダークマターに引かれて外から多数のガス雲が降り注ぎ、衝突をひんぱんに起こしていたことは十分に考えられる。これが球状星団を生み出した可能性が現実味をおびてきた。銀河進化の謎を解く大きな一歩が印された。

名古屋大学星の会会誌「Les étoiles 37」(Feb. 2017)から転載

詳細はこちら (https://yasuo-fukui.sakura.ne.jp/wp/c-publications-magazine/c-magazine/667)

「なんてん望遠鏡」はこうして生まれた ~星の会20周年記念インタビューより~

【ご出席】小川英夫先生、水野 亮先生、福井康雄先生

【聞き手】星の会会員:柚原克朗、間瀬圭子、髙嶋芳章(撮影・文)

【とき・ところ】2015年4月11日 名古屋大学理学部

星の会創立20年にあたり、「なんてん望遠鏡」がどのようにして誕生したのか、計画の中核を担われた3人の先生方に、お話をうかがいました。小川先生は受信機の開発で苦労され、水野先生はチリへの望遠鏡移設を現地で担当されました。計画全体をリードされた福井先生には、今後の研究の展望について語っていただきました。

小川先生が電波天文学を研究されるようになったきっかけは?

(小川) 私が名古屋大学の大学院時代を過ごした研究室(U研)は、X線・赤外線で宇宙を研究していました。このような研究は、当時(1960年代)はまだ珍しかったのです。観測機器を全て自分たちで手作りしていたのが特長でした。

私が大学院を卒業したころ、新しく電波天文学の研究室(A研)がつくられました。新しいことに挑戦することが好きな私はこの時、電波天文学に興味を引かれ、A研に移って電波に取り組むことに決めたのです。1970年代にはまず、太陽の電波観測を行ないました。太陽電波は強度が強く、初めのテーマとしては取り組みやすかったのです。

4メートル望遠鏡誕生までの経緯は?

(水野)A研が1981年に観測を開始したのが、理学部の屋上に設置された口径1.5メートルの電波望遠鏡です。この望遠鏡の受信機は、雑音を減らすために液体窒素(絶対温度80度、摂氏マイナス190度)で冷やしていました。何時間かおきに液体窒素を補充しないと受信機が常温に戻ってしまいます。この窒素の補充が結構手間でした。観測者が疲れで眠気に襲われ、補充を忘れて受信機が働かなくなったこともありました。この1.5メートルによって、立派に太陽系外分子雲の電波を受信することに成功したのです。

(小川)1.5メートルの成功が評価されて1983年には新たな研究費を獲得できました。今も名古屋大学東山キャンパスにある口径4メートルの望遠鏡が、この研究費でつくられたのです。当初は常温受信機で観測していましたが、1984年にはヘリウムで15ケルビン(絶対温度15度、摂氏マイナス258度)に冷却する受信機を開発し、観測に用いました。これは日本で開発された初めての本格的な冷却受信機でした。

微弱な宇宙電波の観測において、受信機の感度を上げることは非常に大切です。そのために、冷却して受信機そのものの雑音を下げるのです。よい受信機ができたおかげで、「星の赤ちゃん」の発見などよい研究成果があがり、1989年、新たな大型予算の獲得につながりました。

こうして1991年には、新4メートル望遠鏡が開発され名大キャンパスに設置されました。この新4メートル望遠鏡が1995年、チリに移設され「なんてん望遠鏡」になったのです。

(福井)感度の向上は、常に観測の「生命線」です。望遠鏡建設と並行して、私達はさらに受信機開発を続け、1990年、ついに4ケルビン冷却の超伝導受信機開発に成功しました。当時の世界最高性能を達成したのです。他大学の超伝導素子研究者、超伝導コンピューターを研究していたコンピュータメーカーや、液体ヘリウム冷却機を開発していた企業を訪ねては開発研究を重ね、この開発が可能になったのです。

(小川)この超伝導受信機の開発では多くの人に協力していただきました。このことは今も大変感謝しています。そして名古屋大学の超伝導受信機の性能は、その後ALMA望遠鏡で使う受信機の設計目標ともなりました。

(福井)1987年に南天観測計画を立案しました。南天は電波観測未開の天空で、多くの研究成果が期待されたのです。しかし、当時は海外での大規模研究に日本の予算を使う体制が整っていなかったため、チリへの移設はすんなりとは行きませんでした。この頃、「南半球電波天文台設立準備会」が学内に置かれ、「名古屋大学星の会」が発足しました。ここに集まった市民の方の応援で移設のための経費をまかなう寄付金集めを行い、1995年にようやく、チリのラスカンパナス天文台への望遠鏡移設が決まったのです。

「なんてん望遠鏡」チリ移設時にご苦労されたことは?

新4メートル望遠鏡は、その後8年間観測することなるチリのラスカンパナスへ移設されるわけですが、同じ頃にハワイでの観測を目指した国立天文台のすばる望遠鏡に先んじて、海外移設が決まりました。1995年秋に、名大キャンパスで新4メートル望遠鏡の「送る会」を行い、翌年にはラスカンパナス天文台に設置されました。この天文台はチリの首都サンチャゴの北約500キロメートルにあります。

(水野)私がチリ現地での望遠鏡設置を担当することになりました。福井先生は寄付金集めに奔走し、小川先生は機器開発に多忙だったのです。

1996年1月には、チリのサンチアゴに近い望遠鏡到着港、バルパライソで1週間ほど待機していました。宿泊先のホテルのベッドでノミに悩まされ、ゆっくり眠れず閉口したこともありました。

望遠鏡は無事に到着し、現地での設置は程なく完了しましたが、現地の観測室は、なかなか完成しませんでした。チリ現地の作業員は納期など気にしないのです。やむなく初めの1年は、日本から送った荷物用コンテナを観測室にして観測しましたが、正直劣悪な状態でした。時に雨雪も降りましたがコンテナには防水加工がなく、観測機器がある室内への雨漏りには苦労しました。当時の天文台の電源は不安定で、停電もたびたび発生しました。

しかし良いところもありました。ラスカンパナス天文台にはコックさんのいる食堂があり、食事の準備することを考えなくても良く、ベッドメーキングもやってくれるので、ある意味天国でした。一回の渡航で3ヶ月ほど滞在し、天文台に10日間程いて、車で2時間の町ラセレナで5日間休むといった体制でシフトを組んでいました。1997年以降は観測も順調に進み、マゼラン雲のマッピングなどが進められました。

(福井)1996年、新4メートル望遠鏡は公募により「なんてん望遠鏡」と命名されました。開所式は同年7月に現地で行なわれ、日本からも星の会会員が参加しました。

1999年に「なんてん望遠鏡」で観測したデータを使った最初の論文を発表し、「なんてん望遠鏡」の存在が世界中に知られるようになりました。また当時建設計画段階であったALMAの提案にも、「なんてん望遠鏡」の観測結果が引用されました。

ラスカンパナスからアカタマに移るきっかけは?

(福井)1997年、国立天文台の依頼でALMA建設候補地の調査に水野先生とともにアカタマ(標高5,000メートル)に行きました。宇宙電波観測にはとてもふさわしい場所で、5、6年後頃に「なんてん望遠鏡」をこの地に移設して、ラスカンパナスではできない観測しようと決意しました。2002年に新たな大型予算を獲得し、2004年に移設と「NANTEN2」への大幅改造・高精度化を実現しました。予算獲得には、マゼラン雲などの観測成果の論文を数多く発表したことが、大変役立ったのです。

今後の研究について

(福井)これからの研究では、観測データがさらに飛躍的に増えます。アカタマにあるALMA、ASTE、オーストラリアの望遠鏡、野辺山45メートル鏡等、日常的に5、6台の望遠鏡の観測結果を総合して、新たな「宇宙の真相」を探るのです。十数年考え続けると、観測データの読み方や解析の手法などが、どんどん研ぎ澄まされてきます。以前は気づかなかった、全く新しい可能性に気がつくのです。

今一番重要だと考えているのが、「分子雲衝突」です。100太陽質量程度の巨大星は、分子雲同士の衝突があってできることがはっきりしてきました。教科書は大きく書き換えることになると思います。「分子雲衝突」の研究では「NANTEN2」のデータが鍵になります。「NANTEN2」で発見した「巨大星誕生」をALMA望遠鏡で詳しく観測しています。これらの成果についても、近々ご紹介できると思います。

1980年代に思い描いた構想が実り、超伝導受信機が開発され、さらにチリで2度の観測地の移動が出来たことが、今につながったと思います。「星の会」の皆さんの応援が、大きな支えでした。

後記

インタビュー終了後、水野先生のご案内で、「山の上」に初代4メートル望遠鏡を見学に行きました。理学部C館から東に坂道を上がって行くと、白い望遠鏡が見えてきます。現在、この望遠鏡で観測は行われていませんが、チリに移設された「なんてん望遠鏡」と並んで設置されていたそうです。2台並んだところを見たかったなあと、当時に思いをはせました。(高嶋芳章)

お話をうかがった先生方(身分・所属は取材当時のもの)

- 小川英夫 先生 大阪府立大学自然科学類教授(専門分野:電波天文学、超伝導受信機・高精度アンテナ)

- 水野 亮 先 名古屋大学太陽地球環境研究所教授(専門分野:大気科学、電波天文学)

- 福井康雄 先生 名古屋大学理学研究科 附属南半球宇宙観測研究センター長(専門分野:電波天文学)

名古屋大学星の会会誌「Les étoiles 34」(June. 2015) から転載

詳細はこちら (https://yasuo-fukui.sakura.ne.jp/wp/c-publications-magazine/c-magazine/654)

宇宙線の起源:宇宙線陽子の発生源を突き止める

宇宙線の起源の解明に向けて、NANTENの成果が大きく生きている。宇宙線発見後1世紀を経て、この大きな謎が解明されてきた。

宇宙線とガンマ線

地球に宇宙からの高エネルギー粒子、宇宙線が降り注いでいる。空気中の粒子は秒速300メートルで飛んでいるが、宇宙線はほとんど光速度(毎秒300,000キロメートル)で飛び交う。宇宙線の主な成分は陽子であり、その百分の一位の電子、さらにそれより少ない重い粒子も含まれる。

電荷を帯びている粒子は、宇宙の磁場にまきついて運動する。そのために、磁場が高速で運動すると、粒子も引っ張られ高速で運動する。超新星爆発などの激しい爆発が起きると、磁場の効果で粒子は加速され、宇宙線になると期待される。理論的な計算では、この可能性、宇宙線の超新星残骸起源が最も有望と見られている。問題は、観測でそれを実証することであった。そのために、超新星爆発の現場で、陽子の加速を実証することが必要である。

陽子自体は電波を出さないために、観測は難しい。しかし、宇宙線陽子は星間空間の静かな陽子と衝突する。その時、エネルギーが十分に高いと、パイ中間子と呼ばれる粒子が発生し、この粒子が瞬時に2個のガンマ線に変身することが知られている。早川幸男先生はこの可能性を指摘して、ガンマ線天文学の可能性を世界で初めて提案した。1950年代のことである。これがうまく行けば、ガンマ線観測によって宇宙線陽子をとらえることができる。

ようやくガンマ線観測が本格化したのは、ここ 10年のことである。2005年以降、優れたガンマ線望遠鏡が超新星残骸のガンマ線地図を明らかにし、研究が一気に進んだ。私も、2000年ごろからガンマ線観測との共同研究を始めていた。ガンマ線観測の中心であるドイツのハイデルベルクのグループとの研究を本格化させたのは、2004年以降である。

いて座の若い超新星残骸

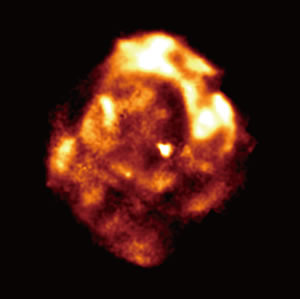

最も有望な超新星残骸として、いて座のRXJ1713が浮かび上がった(図1)。これは紀元393年、1600年前に爆発した若い超新星の跡であり、中国の歴史書に記録がある。観測できる最も高いエネルギーガンマ線で明るく輝いており、ガンマ線の起源を調べるには絶好の対象である。2003年、私達はこの超新星残骸に付随する分子雲を発見した。ここで「なんてん」の観測が生きた。実は、この発見によって上の年齢も決定できたのである。

2005年に早速ガンマ線観測と比較したが、実はこのとき、私はがっかりした。分子雲とガンマ線の形がそれほどよく似ていないのである。もし、宇宙線陽子起源のガンマ線が原因だとすると、分子雲中の陽子の分布はガンマ線とよく似ているはずである。このままもやもやと2、3年が経過し、私が問題の解決の糸口をつかんだのが2009年の秋であった。

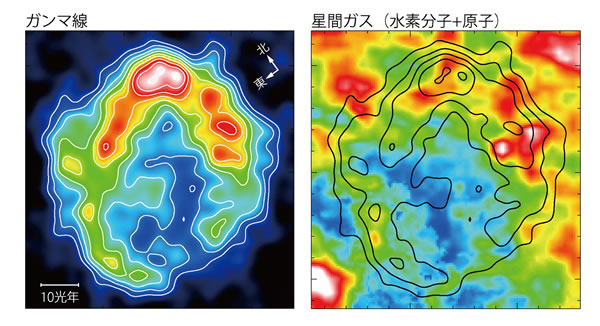

鍵は、水素原子にあった。星間空間の陽子は、分子雲と原子ガスの両方の形で存在する。宇宙線陽子から見るとどちらも反応の相手であり、区別はない。分子の密度が高いため、つい原子には気が回らなかった。原子の密度を調べてみると、実に分子ガスの10分の1以上の濃い原子が、「冷たい原子ガス」として、一見目立たない形で存在することが分かった。分子の電波では見えないが、ガンマ線発生反応の相手としてはこのような原子ガスは重要である。これを含め全ての陽子を導くと、ガンマ線とよく似た分布を示す星間陽子の全貌が始めて浮かび上がった(図2)。宇宙線陽子の発生源が初めて突き止められたと言える。同じ手法を用いて同様のガンマ線超新星残骸を調べると、さらに2例で原子と分子の両方からなる星間陽子と、ガンマ線がよく対応することが分かった。原子を含めることが鍵であった。これらも年齢数千年の若い超新星残骸であり、強いガンマ線などの共通する性質を持つ。

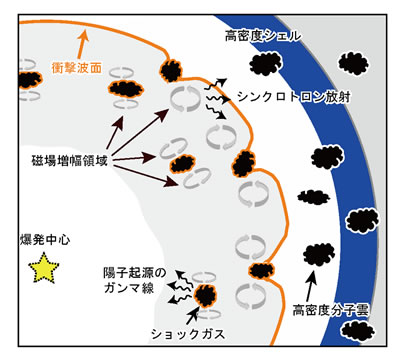

井上剛志さんらは、理論面からこの問題に取り組んだ。図3は、数値計算された超新星残骸の模式図である。なんてんで観測されたように、分子雲は粒粒に分布し、大部分の空間は希薄なガスで満ちている。この薄い部分で、粒子は高速の衝撃波を横切って往復し加速される。加速された陽子は、近くの分子雲や原子雲に衝突してガンマ線を発生するのである。加速の詳しい考察も、今回の発見で大きく前進するであろう。

RX J1713,7-3946。

両者の分布がよく似ていることがわかる。

(Astrophysical Journalに掲載したものを加筆修正した)。

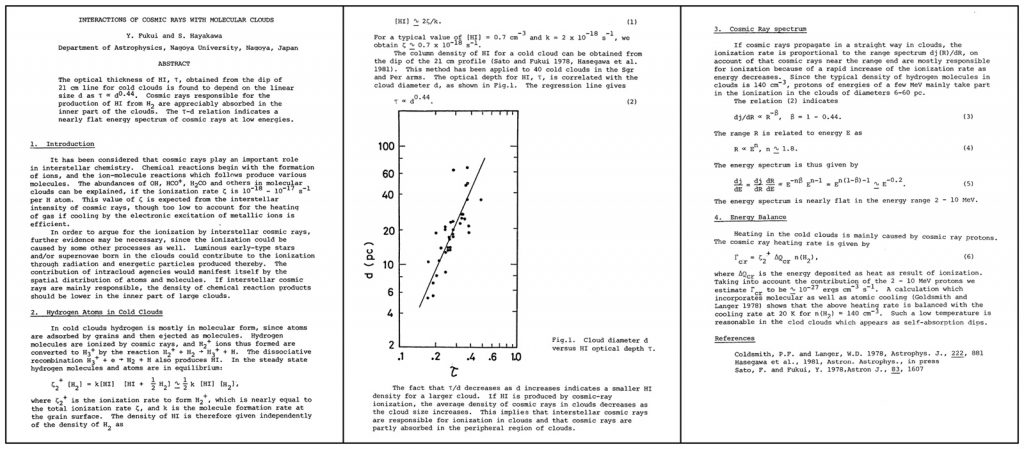

最後に:早川先生との共著論文

1981年、私が助手の頃、早川幸男先生と一編の論文を書いた(図4)。先生との共著論文はこれ1編である。3ページ程の短い報告で、国際宇宙線会議の収録に掲載されている。この論文は、当時私が研究していた冷たい原子雲と宇宙線の関係を論じたものである。今年フランスで講演した際、先方の研究者がこの論文に触れ、とても先駆的な仕事だ、とほめていただいた。30年前のこの仕事が、冷たい原子ガスという概念を私の頭に刻み、今回の成果の底流となったと言える。一つ、先生に恩返しができたのかもしれない。

名古屋大学星の会会誌「Les étoiles 30」(June. 2013)から転載

詳細はこちら (https://yasuo-fukui.sakura.ne.jp/wp/c-publications-magazine/c-magazine/638)